平成30年度全国大会 研究発表会での発表の申し込みについて |

|

2018年度の研究発表会で発表を希望する方は、下記の要領でお願いいたします。

発表時間は、ひとりあたり30分とし、発表25分、質疑応答5分を予定しています(変更する場合もあります)。

また、発表にはPCプロジェクターの使用が可能です。

記

◆発表申込み期限:2018年4月27日(金)

◆申込み方法

発表者氏名・所属・題名・連絡先を明記し、発表概要(200字程度)を添付のうえ下記の「発表申込先」までお送りください。原則的にはEメールとしますが、郵送もしくはFAXでもかまいません。

◆発表要旨提出期限: 2018年5月9日(水)(本文版下原稿の送付期限)

(Eメールでの送付の場合は、当日17:00までとします。期限までに提出が無い場合は資料集に掲載されないため、締切遵守にご協力をお願いします)

◆執筆要領

全発表者分を研究発表要旨集として印刷し、当日参加者に配布します。

原稿はそのまま要旨集の版下とします。そのため、ワードを使用しての作成をお願いします。分量は、A4判で2ページもしくは4ページ、6ページ、8ページとします(奇数ページでの原稿は、受け付けませんのでご注意ください)。

原稿の体裁は、ダウンロードしてください。

ワードファイル、PDFファイルの両方を作成し、提出してください。

♦原稿書式(PDF/ Microsoft Word )

◆発表の申込み先・発表要旨の提出先

〒156-8502 東京都世田谷区桜丘1-1-1 東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科

全国大会運営委員 粟野 隆

電話 03-5477-2422 FAX 03-5477-2625

メールアドレス t3awano@nodai.ac.jp

teiengakkai@gmail.com(両方のアドレスに送信してください)

|

平成29年度日本庭園学会関西大会のお知らせ |

平成29年度の関西大会は、平成29年11月11日(土)、12日(日)の2日間にわたって京都市を会場として行われます。詳細は近日中にお知らせします。奮ってご参加下さい。

【開催年月日】 平成29年 1月11日(土) 現地検討会 14:00開始予定

平成29年11月12日(日) 研究発表会 9:30開始予定

【会 場】 現地検討会 : 大原三千院(京都市左京区)

研究発表会 : 京都アスニー・京都市生涯学習総合センター 第3研修室

【研究発表への申し込み】

研究発表会での発表希望者は、下記の要領にしたがって申し込むこと。発表時間は、ひとりあたり25 分とし、

発表20 分、質疑応答5 分を予定している(但し、発表者数によって変更する場合がある)。発表にはPCプロ

ジェクターの使用が可能。

◆発表申込み方法

発表者氏名・所属・題名・連絡先を明記し、発表概要( 200 字程度)を添付のうえ下記の「発表申込先」ま

で送付すること。原則的にはE メールとするが、郵送もしくはFAX でもかまわない。電話での問い合わせには

応じられないので注意のこと。

提出期限 :平成 29 年 9 月 17日(日)必着

E メールでの送付の場合は、同日23:59 までとする。

◆発表要旨 執筆要領

全発表者分を研究発表要旨集として印刷し、当日参加者に配布する。原稿はそのまま要旨集の版下とするため、

ワープロを使用して作成することが望ましい。分量は、A4 判で2 ページもしくは4 ページ、6 ページとする

(奇数ページでの原稿は、受け付けないので注意すること)。プリントアウトを下記の「発表申込先」まで送

付すること。郵送を原則とする。1 ページあたりの文字数及びページレイアウトは、学会誌の論文の書式に準

じ、横書き2段組、1 段あたり25 字40 行となっている。なお、書式は日本庭園学会ホームページからダウンロー

ドが可能となっている。申し込みと資料提出の締め切り日は厳守のこと。

提出期限:平成29年10 月15 日(日)必着

◆発表の申込み先・要旨集版下原稿の送付先

〒606-8271

京都市左京区北白川瓜生山2 – 116

京都造形芸術大学日本庭園・歴史遺産研究センター気付

日本庭園学会関西支部事務局

(担当者:関西支部長 仲 隆裕)

ファクシミリ:075 - 791 - 9127

E-mail:naka@kuad.kyoto-art.ac.jp

|

第11回日本庭園学会賞の募集のお知らせ |

この度、日本庭園学会では、日本庭園や日本庭園に関わる研究に関する業績を顕彰するために、日本庭園学会賞を設けました。今年度は第11回の募集をおこないます。

審査の対象は、論文など学術に関すること、庭園技術や技能に関すること、庭園に関する著作等です。著作等には、映像や写真も含みます。

応募締め切りは、平成29年3月31日(必着)です。なお、応募書類は返却しません。

この賞は会員ばかりでなく、会員の推薦する者も学会賞の対象者になりますので、庭園学の発展のために、自薦、他薦を含めまして、ぜひご応募のほどをお願いいたします。

平成28年12月

学術委員会委員長

藤井 英二郎

♦募集要項はこちら

♦学会賞推薦応募書書式(PDF/Microsoft Word)

|

平成29年度 日本庭園学会全国大会のお知らせ |

平成29年度の全国大会は、平成29年6月17日(土)、18日(日)の2日間にわたって、東京都千代田区の日比谷公園周辺で開催予定です。詳細は後日、お知らせいたします。

また、学会ニュースNo.89は、全国大会の詳細が決まり次第発行します。

|

日本庭園学会関西研究会例会ワークショップご案内 |

両足院8月31日(水)日本庭園学会関西研究会例会:

ワークショップ

”Garden walk with Fragments of the past"

①開催時刻 午前9時~11時頃

②集合場所 両足院 講座室

③催行人数 24人程度

④事前申込制

⑤当日スケジュール

午前9 時 両足院別室集合

9 時~10 時 ワークショップ内容と 両足院庭園のつくりと思想など概説(プロジェクタースクリーン設備)

10時~10 時半 庭歩きと展覧見学を兼ねた室内からの庭見学コースに分かれての巡見

10 時半~11時 庭歩きと展覧見学を兼ねた室内からの庭見学コース、入れ替わっての巡見

講師:

仲 隆裕 京都造形芸術大学教授(歴史遺産学科学科長,日本庭園歴史遺産研究センター所長,専門 日本庭園史,文化財庭園保存修復)

吹田直子 日本庭園学会理事

中根行宏 中根庭園研究所

申込み先:

英語のみ pjm@idc.minpaku.ac.jp (WAC participants)

日本庭園学会会員:naka@kuad.kyoto-art.ac.jp

(件名を「両足院ワークショップ参加希望」としてください)

注意事項 : お寺、庭園はエアコン環境ではありませんので、熱中症対策のため必ず、ボトル入り飲料の携帯、日よけ対策をお願いいたします。

|

足利の庭園見学会番外編申し込み |

足利庭園文化研究会の協力により、足利の西部地区の住宅庭園を見学します。

自家用車に乗り合わせて巡回しますので、事前のお申込みをお願いいたします。

◆日 時:平成26年6月13日月曜日 午前9時~正午

◆見学場所:世取山家庭園ほか(3カ所程度)

◆参加料:2,000円 (見学者の人数によって変更する場合があります。)

◆申し込み:6月6日(月)までに 足立佳代あてにお申込み下さい。

メールアドレス kayo7025@yahoo.co.jp

件名を「足利の庭園見学会番外編申し込み」とし

住所、氏名、生年月日、連絡先(携帯電話番号等)をご記入の上、お申込みください。

◆その他:集合等は、参加者の方に直接お知らせいたします。

|

平成28年度 福井県職員(学芸員)募集案内 |

史跡整備、文化財保存科学、日本中世史、日本近世・近代史、歴史学の5分野において、募集が行われます。

下記、ご参照ください。

1.平成28年度福井県職員(学芸員)募集案内

2.選考採用試験申込書

3.研究・活動概要

福井県庁website

|

日本庭園学会・見学会のお知らせ |

○場 所

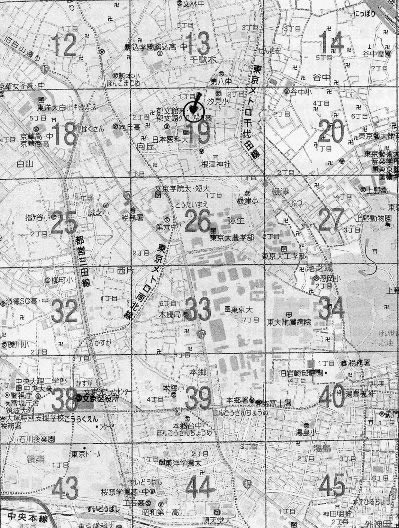

文京区「千駄木ふれあいの杜」(文京区千駄木1-11)※別紙案内図を参照

最寄りの交通機関は、地下鉄千代田線「千駄木」駅もしくは「根津」駅 徒歩10分

地下鉄南北線「本駒込」駅、「東大前」駅 徒歩15分

○日 時

平成28年5月29日(日)午後13時30分~15時 ※雨天決行

(事前申込み不要・現地集合・現地解散)

○概 要

中世の江戸城主・太田道灌を祖とする太田家の千駄木屋敷内庭園跡。

平成13年度に太田家の所有のまま区に委託され、「都市林」として地元住民を 中心に組織された団体「千駄木の杜を考える会」が管理、公開されてきた。

同園は、東京の都心部とは思えない程に武蔵野の原風景(台地斜面、崖線を 利用した庭)を留めており、多様な動植物の宝庫となっている。

太田家から文京区に寄贈された資料(ふるさと歴史館蔵)には、千駄木屋敷 から見た江戸市中の風景と、庭園内の借景を描いた『八景十境』詩巻があり、

庭園規模は1000㎡と狭小ながら、絵画資料と実際の庭園との対比研究が可能な、貴重な資料である。園内には、水戸徳川家から太田家へと贈られた馬が没したことに由来する供養塔「馬頭観音」碑をはじめ、かつての庭園の名残の石造物 が随所に遺されている(これまで未公表)。

○目 的

平成28年4月1日付で同園は「都市公園」となり、所有者となった区みどり公園課は園内の補修工事等を計画している。しかしながら文化財的見地からの調査が行なわれず、今後も調査予定がないため、文化財として未指定のまま、

園内に残る石造物群の一部が除却されてしまう危惧がある。これまで、文京区民以外に、ほとんど知られていなかった当該庭園跡について、広く情報を共有し、その保存と活用について、会員各位の忌憚のないご意見を頂くものである。

※足利大会直前の、慌しい時期ではありますが、ぜひ、現地をご覧頂きたい。

○その他:

近隣には下記の施設があります。あわせてのご見学もお勧めです。

※案内図は、見学会当日、参加者にお渡しします。

・東京都指定名勝「旧安田楠雄邸庭園」(文京区千駄木5-20-18)℡03(3822)2699

※実業家・安田家から寄付を受けた日本ナショナルトラストの管理により、和風建築と庭園が一般公開されている(有料施設)。

・東京都指定旧跡「文京区森鴎外記念館」(文京区千駄木1-23-4)℡03(3824)5511

※戦災で焼失した鴎外・森林太郎の自邸「観潮楼」跡地に建てられた文学館。敷地内には、庭園の一部が保存されている(有料施設)。6月26日まで特別展開催中。

・文京区立公園「須藤公園」(文京区千駄木3-4)

※江戸時代の大聖寺藩邸跡で、明治年間以降に実業家の須藤家の宅地であった。同家 から区に寄贈された、崖線を利用した池泉庭園を都市公園としている。

・重要文化財「根津神社」(文京区根津1-28-9)

※六代将軍家宣の産土神で、区指定史跡の胞衣塚などもある。つつじの名所。

○問合せ先

(平成28年度庭園学会見学会担当)

文京ふるさと歴史館 加藤

℡03(3818)7221 |

|

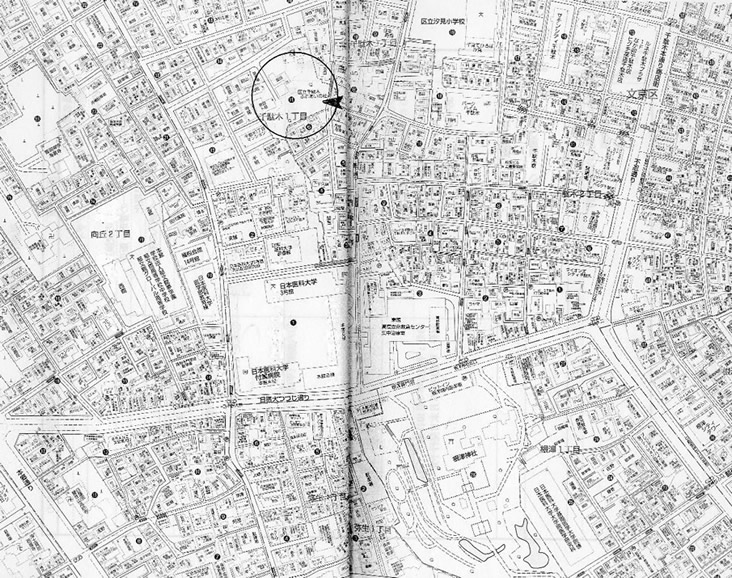

2016年家具道具室内史学大会シンポジウム

「近代和風住宅のプロデューサーたち」のご案内 |

|

平成28年度 日本庭園学会全国大会(足利大会) 開催案内 |

平成28年度日本庭園学会全国大会(足利大会)を、下記のとおり開催いたします。会員のみなさまの大会への参加を、心よりお待ち申し上げます。

記

<日程・内容・会場>

日 程:平成28年6月11日(土)~平成27年6月12日(日)

内 容:6/11:研究発表会及び総会、日本庭園学会賞受賞者講演

6/12:現地検討会及びシンポジウム・文化財庭園の調査・整備・維持・管理

会 場:研究発表会・総会及びシンポジウム:足利商工会議所(足利市通3丁目2757)

現地検討会:史跡樺崎寺跡ほか足利市内の庭園3カ所

情報交換会:レストラン ぽるか(足利市柳原町862-1)

<参加費(案)>

学会員・足利庭園文化研究会会員:2,000円

非会員:4,000円

※学生は、会員の場合1000円、非会員の場合は2000円とします。

※大会参加費については、1日のみの参加でも上記金額を徴収します。

資料代:1,000円(大会参加者にはセットでお渡しするが、別途資料のみを購入する場合に必要な金額)

情報交換会(6/11):5,000円

<現地検討会申込先>

大澤伸啓(日本庭園学会全国大会運営委員会長)

メール: nobuosawa2003@yahoo.co.jp

FAX:0284-21-5535

定員:40名(先着順)バス等料金2,000円徴収いたします。

<問い合わせ>

問い合わせ

粟野 隆(日本庭園学会全国大会運営担当、東京農業大学)

電話:03-5477-2428

メール:t3awano@nodai.ac.jp

以上

■平成28年度 日本庭園学会大会現地検討会・シンポジウム

<日 時>:平成28年6月12日(日)

<会 場>:足利商工会議所4階友愛ホール

大会テーマ「文化財庭園の調査・整備・維持・管理」

趣旨文:近年、全国の文化財庭園で調査や整備、修理が進められている。また、日常の維持、管理も欠かせない。本大会では、庭園の悉皆調査、史跡樺崎寺跡庭園の保存整備を行っている足利市の事例をもとに、文化財庭園の調査・整備・維持・管理について考察する。これらを実施する方法や留意すべき点等、先進地の事例をもとに検討したい。

現地検討会(午前の部)

08:30~09:00 現地検討会受付 バス料金として参加費をいただきます。(金額未定)

集合場所:足利商工会議所駐車場

09:00~12:00 新藤家庭園・巖華園・史跡樺崎寺跡庭園見学

(案内・解説者・・・外丸、足立、板橋)

休憩

12:30~13:00 シンポジウム受付

総合司会:企画委員会大会運営委員担当

13:00~13:05 開会挨拶:鈴木久男会長

13:05~13:10 趣旨説明:大澤伸啓実行委員長

13:10~13:40 足利の庭園調査と管理 外丸 実(足利庭園文化研究会会長)

13:40~14:10 史跡樺崎寺跡庭園の調査と整備 足立佳代(日本庭園学会理事)

14:10~14:40 京都における庭園の発掘調査 鈴木久男(日本庭園学会会長)

14:40~15:10 京都における文化財庭園の管理 加藤友規(日本庭園学会理事)

15:10~15:40 文化財庭園の整備 小野健吉(日本庭園学会理事)

15:40~16:10 保存管理計画の作成方法 今江秀史(日本庭園学会理事)

16:20~16:50 総合討論 司会進行 大澤伸啓

16:50~17:00 閉会挨拶

17:00 解 散 |

平成28年度 全国大会研究発表会での発表の申し込みについて |

平成27年度の研究発表会で発表を希望する方は、下記の要領でお願いいたします。

発表時間は、ひとりあたり30分とし、発表25分、質疑応答5分を予定しています(変更する場合もあります)。また、発表にはPCプロジェクターの使用が可能です。

記

◆発表申込み期限

平成28年3月21日(月)

◆申込み方法

発表者氏名・所属・題名・連絡先を明記し、発表概要(200字程度)を添付のうえ下記の「発表申込先」までお送りください。原則的にはEメールとしますが、郵送もしくはFAXでもかまいません。

◆発表要旨提出期限

平成27年5月6日(金)(本文版下原稿の郵送期限)

(Eメールでの送付の場合は、当日17:00までとします)

◆執筆要領

全発表者分を研究発表要旨集として印刷し、当日参加者に配布します。原稿はそのまま要旨集の版下とします。そのため、ワープロを使用しての作成をお願いします。分量は、A4判で2ページもしくは4ページ、6ページ、8ページとします(奇数ページでの原稿は、受け付けませんのでご注意ください)。

なお、書式はホームページからダウンロードが可能となっている(研究発表要旨書式:PDF/Microsoft Word)

◆発表の申込み先・発表要旨の提出先

〒156-8502 東京都世田谷区桜丘1-1-1

東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科

全国大会運営委員 粟野 隆

電話 03-5477-2428

FAX 03-5477-2625

Eメール t3awano@nodai.ac.jp |

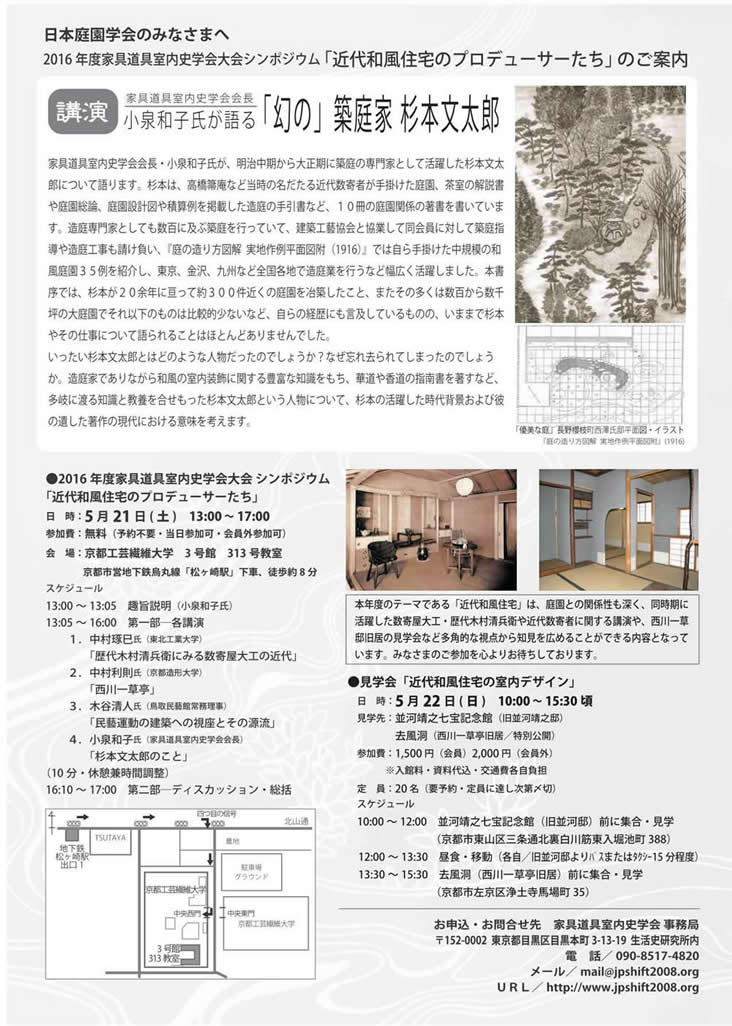

関西近世考古学研究会 第27回大会 案内 |

「中近世の庭園遺構」

関西近世考古学研究会は、本大会で第27回を迎えることとなりました。今回のテーマは初めて「庭園」を取り上げます。古代に都城や貴族の館に現れた庭園は、その後も貴族の館を華麗に飾り、寝殿造の邸宅などにつながりました。さらには浄土を表現した広大な園地が寺院の境内に築かれ、鎌倉時代には新しく到来した禅宗の寺院境内にも庭園が採り入れられています。

室町時代になると、庭園が将軍や管領家の邸宅にも築かれ、日本各地の武家の邸宅にも庭園が見られるようになります。一方、室町後期には、都市の住宅にも小規模な「庭」が出現しました。

今回の大会では、中世~近世における様々な「庭園」を取り上げ、年代的推移や階層による特徴の差異などさまざまな角度から、その意義を検討してみたいと思います。

皆様、万障お繰り合わせの上、よろしく御参加の程、お願い致します(大会申し込みは不要です)。

*開催日 2015年12月5日(土)・6日(日)

*開催地 〒662-8552 西宮市御茶屋所町6-42

大手前大学さくら夙川キャンパス C棟 C20教室

http://www.otemae.ac.jp/

*最寄駅 阪急夙川駅南へ徒歩10分、JRさくら夙川駅西へ徒歩10分、阪神香枦園駅北へ徒歩10分

*宿泊について 大学周辺にはなく、大阪駅・三宮駅周辺にございますので各自で予約してください。

*懇親会について 本会主催としての懇親会は実施しませんが、第一日目の夕刻から、会場周辺で、忘年会を兼ねた有志による会費制の懇親会を設けたいと思います。

有志懇親会に参加希望の方は、お店の手配の関係上、事前に事務局・嶋谷(shimatani-air@k7.dion.ne.jp)まで御連絡下さい。

<プログラム>

12月5日(土)

午後

1時 受付開始

1時30分 開会挨拶 松尾信裕

1時35分 共催挨拶 小林基伸氏

1時45分 報告1 近藤奈央氏 「中近世京都の庭園遺構」

2時25分 報告2 藤田若菜氏 「戦国城下町一乗谷の庭園」

3時05分 (休憩)

3時20分 報告3 荒木幸治氏 「旧赤穂城庭園(本丸庭園・二之丸庭園)」

4時00分 報告4 武内 啓氏 「江戸遺跡における庭園遺構の調査事例」

4時40分 (散会)

12月6日(日)

午前

9時30分 受付開始

10時00分 報告5 徳永桃代氏 「松江城下町遺跡の庭園遺構」

10時40分 報告6 永井正浩氏 「中世都市堺の庭園遺構」

11時20分 (休憩)

11時30分 報告7 赤松和佳氏 「有岡城跡・伊丹郷町遺跡の庭園遺構」

12時10 分 (昼食)

午後

1時10分 講演 今江秀史氏 「史跡本願寺境内にみる中世から近世にかけての庭の意味の変化」

2時10分 (休憩)

2時25分 討論 (司会)嶋谷和彦・渡邊晴香

3時55分 閉会挨拶 松尾信裕

4時00分 (散会)

大手前大学 さくら夙川キャンパス所在地

さくら夙川キャンパス内施設

<北>

|

ご案内 北米日本庭園協会大会 2016年3月7日ー8日 フロリダ |

NAJGA(北米日本庭園協会)2016年大会

「健康な世界に向けて: 健康と変容の場としての日本庭園」

開催日:2016年3月7日‐8日

会議場:モリカミミュージアム日本庭園、デルレイ・ビーチ(フロリダ州)

発表申込み:10月15日締め切り

詳細はNAJGAホームページで確認してください。

http://www.najga.org

2年に一度開催され、3回目となる北米日本庭園協会の総会、研究・事例報告発表会の案内がきております。開催テーマ、開催日程、開催場所がアナウンスされ、発表申込みが告知されました。発表申込みの締め切りは10月15日で、エントリーされた発表テーマ・内容から、ピアレビュー(審査)を受けて発表者が決定します。

これまでも、毎回日本からの数件の発表がおこなわれてきました。ぜひ、日本庭園学会のみなさんのエントリーをお考えください。また、日本並びに、北米在住の日系人の方々の参加も多い会です。フロリダの日本庭園視察も兼ねて、大会参加もご検討ください。

会議の詳細:会議詳細は今後ホームページにて案内される予定です。

参加申込み:今後案内される予定です。

The North American Japanese Garden Association

2016 Biennial Conference

Towards A Healthier World

Japanese Gardens As Places For Wellness and Transformation

March 7-8 2016

Morikami Museum and Japanese Garden, Delray Beach, Flor

|

予告 平成27年度 日本庭園学会関西大会 |

平成27年度の関西大会は、平成27年11月7日(土)・8日(日)の2日間、大阪府三島郡島本町の島本町立歴史文化資料館(旧麗天館:最寄駅:JR東海道線島本駅、阪急電鉄水無瀬駅)を会場として開催する。

1日目の11月7日(土)は、午前に現地検討会(水無瀬神宮燈心亭とその庭、水無瀬離宮推定地探訪:島本町教育委員会と共催予定)を、午後に公開シンポジウムが行われる。2日目の11月8日(日)には、終日研究発表会を実施する。

公開シンポジウムのテーマは、「庭園遺構の保存と移築 − 現状と課題・展望 − 」である。これまで都市開発に伴い発掘された庭園遺構の保存については、移築という手法が用いられることがあった。それは、遺跡全体が取り壊されても、部分的に庭園が保存されるという点で、効果的な手段と考えられてきたからである。しかしながら、庭園の移築時に行われるべき調査のあり方や、移築先の選定基準、移築技術などについて、これまで本学会において十分な議論が行われてきたとはいえない。

一方で、近年、移築された庭園遺構が、再び都市開発によって取り壊されるという事態が生じている。その背景には、「移築保存」の有効性を担保する行政的な制度の不備という根本的な課題があるといえる。以上のような庭園遺構の移築が抱える現状と課題について、考古学と庭園学の研究者さらには土地の所有者、行政の立場から議論する。

プログラム(予定)

シンポジウムの主旨説明

話題提供1 庭園遺構の保存・移築事例について

話題提供2 庭園遺構の立地・構造・材料・工法・意匠の把握と移築技術

話題提供3 庭園遺構の保存に関わる行政制度の現状と課題

話題提供4 庭園遺構の移築と利活

討 議

詳細は後日お知らせします。

|

研究発表の申し込みについて |

研究発表会での発表希望者は、下記の要領にしたがって申し込んでください。発表時間は、ひとりあたり25分とし、発表20分、質疑応答5分を予定しています (但し、発表者数によって変更する場合があります)。

また、発表にはPCプロジェクターの使用が可能です。

発表申込み、発表概要提出期限

平成27年9月20日(日)

◆申込み方法

発表者氏名・所属・題名・連絡先を明記し、発表概要(200字程度)を添付のうえ下記の「発表申込先」まで送付すること。原則的にはEメールとするが、郵送もしくはFAXでもかまわない。

発表要旨提提出期限

平成27年10月18日(日)(本文版下原稿の郵送期限)

Eメールでの送付の場合は、同日17:00までとする

◆執筆要領

全発表者分を研究発表要旨集として印刷し、当日参加者に配布する。原稿はそのまま要旨集の版下とする。そのため、ワープロを使用しての作成すること。分量は、A4判で2ページもしくは4ページ、6ページとする(奇数ページでの原稿は、受け付けないので注意すること)。

1ページあたりの文字数及びページレイアウトは、学会誌の論文の書式に準じ、横書き2段組、1段あたり25字40行となっている。なお、書式はホームページからダウンロードが可能となっている(研究発表要旨書式:PDF/MicrosoftWord)。

申し込みと資料提出の締め切り日は厳守のこと。

◆発表の申込み先・本文版下原稿の提出先

〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山2−116

京都造形芸術大学日本庭園・歴史遺産研究センター気付

日本庭園学会関西支部事務局

(担当者:関西支部長 仲 隆裕)

ファクシミリ:075−791−9127

E-mail:naka@kuad.kyoto-art.ac.jp |

レポート |

レポート1

平成27年度全国大会 公開シンポジウム(6/14)「江戸庭園の新地平」

今年度のシンポジウムは、最初に座長である生活史研究所研究部長の玉井哲雄先生から、江戸の大名庭園研究の最新の情報を交え、近世都市江戸における庭園の意味を考古学、造園史、建築史による学術的な観点から考察するというという趣旨説明からはじまり、パネリストの発表となった。

早稲田大学人間科学学術院教授の谷川章雄先生は、考古学の観点から、仙台藩伊達家芝口邸、讃岐高松藩松平家小川街邸、尾張藩徳川家市谷邸の発掘調査から大名屋敷と庭園の関係性について述べられた。遺構と絵図などからみる藩邸の空間、閉ざされた空間でどんな暮らしをしていたのか、特に、大泉水だけでなく、屋敷のところどころに小さな池もあったということ、何千人もが働いている囲われた屋敷内で、ゲストを迎える場所、プライベート空間など庭園が重要な意味を持っていたと解説していただいた。

東京農業大学地域環境科学部教授の服部勉先生は、造園史の観点から、東京オリンピックを視野に旧浜離宮庭園内の「延遼館」復元再検討の中、当時の利用意図をきちんと理解することの重要性を述べられた。将軍の利用実態を再度紐解かれたご発表の中で、特に興味深かったのは、接待される側の見聞録的なものはあるが、お殿様自身が遊んだような記録がないということ、浜御殿では鴨狩を楽しみ、お殿様が安らぐ非公開の場であったはず、だからこそ公式な記録は残されていないであろうということ、浜御殿も閉じた空間であったということである。さらに今後も立地を活かした江戸大名庭園のすばらしさアピールすることには賛同できた。

東京大学埋蔵文化財調査室の原祐一先生は、考古学の観点から不忍池周辺の藩邸(水戸藩、富山藩、高田藩)が、それぞれ景観を重視して造成されたことを述べられた。藩邸から見える不忍池と忍ケ丘の景観、忍ケ丘からみた向ヶ岡の景観を意識していたであろうということ、不忍池を西湖とみたて借景とていたという文献をもとにGPSデータや、不忍池に映る月の見え方などからも検証された。当時の光景が目に浮かぶようであった。ここでもひとつひとつの藩邸は閉じた空間であったことがわかった。

文京区教育委員会の池田悦夫氏は小石川後楽園の修復工事に先駆けた確認調査から、今まで絵図や文献資料でしか知りえなかった作庭時の意匠や歴史的変遷を考古学の観点から明らかにされた。内庭は、御殿にあり、ここも閉じた空間であった。考古学からみた遺構、池内の堆積物などから、内庭の池の汀線の変遷、大泉水の見え方など貴重な新事実を述べられた。

最後に総合討論が行われた。谷川先生が冒頭で、江戸府内の約7割が武家地であったと述べられているが、その武家地はみな選べたわけでなく、与えられたものであったという。これらの場所は、それぞれの藩邸を形成するのであるが、みな閉ざされた空間であったことが伺われる。屋敷内の憩いの場、ゲストを招く場として、魅力的な空間としてのお庭づくりや、よい景観を得るためにそれぞれ工夫を凝らしていたことが、今回のシンポジウムの企画ならではの、考古学、造園史、建築史から得られた事実を複合し、明確化され、より発展した大名庭園の捉え方ができたのではないかと思う。学域の横断的解釈が庭園研究の新光を放った素晴らしいシンポジウムであった。

東京農業大学造園化学科特別研究員 ホーメストネットワーク(株) 牧田直子

レポート2

平成27年度全国大会 現地検討会(6/13)

6月13日(土)午前中、東京大学の赤門前に集合して後、同大学構内にある、懐徳館庭園と育徳園庭園(三四郎池)を同大埋蔵文化財調査室の原祐一氏の案内で見学しました。

この2つの庭園はどちらも加賀前田家のゆかりの庭園ですが、作庭の経緯はそれぞれ大きく異なっています。最初に見学した懐徳館は、明治に旧藩邸の敷地の一部を政府から与えられた敷地に造営された前田家の本邸です。西洋館・日本館の2棟が完成したのは明治の末頃になりますが、それ以前から今に残るような池庭が作られていました。大正の末に前田家から東京大学に寄贈されますが、昭和20年(1945)の東京大空襲で建物は焼失し、その後、池の水も絶えて枯池になっています。そのため、かつてとは趣きが異なる部分もありますが、西洋館を背景にして雄大な護岸石組が施された池の様子を写した古写真を見ながら、かつての姿を思い浮かべつつ庭園を一巡し、池や中島、滝流れや築山などを見学していると、池の中島に架かっていた石橋の基礎となっていたと思われる石や、園内の水を循環させていたポンプ施設が残っているのが見て取れました。

続いて、育徳園庭園に向かいました。夏目漱石の『三四郎』の舞台となったため、三四郎池の名がすっかり定着していますが、歴史的には、江戸時代の初めに加賀藩主前田家の藩邸の庭園として作られた回遊式の庭園で、3代将軍徳川家光が訪れるなど、早くから接遇や遊興の場として用いられました。5代目藩主前田綱紀によって育徳園と命名され、八景や八境が選定されて和歌や漢詩が詠まれ、園記も記されるなど、かつては江戸の名園の一つに挙げられていました。園内は樹木がうっそうと生い茂っていましたが、かつて亭があり、視点場となっていた場所や、江戸時代の絵図にも描かれている築山の石組を原祐一氏にご案内・ご解説いただき、かつての庭園の情景を思い起こしながら池の周囲を一巡し、見学会を終えました。

植彌加藤造園(株) 菅沼裕

|

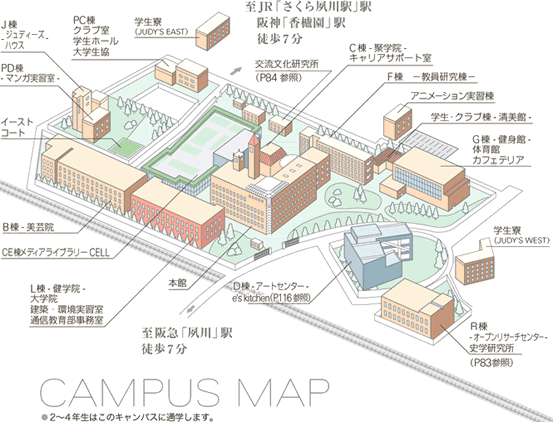

予告 平成27年度 全国大会 |

平成27年6月13日(土)、14日(日)

|

シンポジウムのテーマ「江戸の庭園を探る」(仮)

近年東京では、江戸期の大名藩邸の発掘調査や、文献史研究が進展し、興味深い知見が蓄積されつつあります。本シンポジウムでは、考古学、造園史、建築史等の他分野の方々を交え、江戸の庭園に関する多面的な検討をおこないます。

<日程・内容・会場>

日程:平成27年6月13日(土)~平成27年6月14日(日)

内容:6/13:現地検討会およびシンポジウム「江戸の庭園を探る」(仮)

6/14:研究発表会および総会、日本庭園学会賞受賞者講演等

会場:現地検討会:懐徳館庭園(東京大学本郷キャンパス内)

シンポジウム:中島董一郎記念ホール(東京大学弥生キャンパス内)

情報交換会:アブルボア(東京大学弥生キャンパス内)

研究発表会、総会:中島董一郎記念ホール(東京大学弥生キャンパス内)

<参加費>:学会員:2,000円

非会員:4,000円

※学生は、会員の場合1000円、非会員の場合は2000円とします。

※大会参加費については、1日のみの参加でも上記金額を徴収します。

情報交換会(6/13):5,000円程度を予定

<問い合わせ>:

問い合わせ

粟野 隆(日本庭園学会全国大会運営担当、東京農業大学)

電話:03-5477-2428

メール:t3awano@nodai.ac.jp

|

研究発表の募集 |

平成27年度の研究発表会で発表を希望する方は、下記の要領でお願いいたします。

発表時間は、ひとりあたり30分とし、発表25分、質疑応答5分を予定しています(変更する場合もあります)。また、発表にはPCプロジェクターの使用が可能です。

◆発表申込み期限

平成26年3月30日(月)

◆申込み方法

発表者氏名・所属・題名・連絡先を明記し、発表概要(200字程度)を添付のうえ下記の「発表申込先」までお送りください。原則的にはEメールとしますが、郵送もしくはFAXでもかまいません。

◆発表要旨提出期限

平成27年5月8日(金)(本文版下原稿の郵送期限)

(Eメールでの送付の場合は、当日17:00までとします)

◆執筆要領

全発表者分を研究発表要旨集として印刷し、当日参加者に配布します。原稿はそのまま要旨集の版下とします。そのため、ワープロを使用しての作成をお願いします。分量は、A4判で2ページもしくは4ページ、6ページ、8ページとします(奇数ページでの原稿は、受け付けませんのでご注意ください)。 なお、書式はホームページからダウンロードが可能となっております。(研究発表要旨書式:PDF/Microsoft Word)申し込みと資料提出の締め切り日は厳守のこと。

◆発表の申込み先・発表要旨の提出先

〒156-8502 東京都世田谷区桜丘1-1-1

東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科

全国大会運営委員 粟野 隆

電話 03-5477-2428

FAX 03-5477-2625

Eメール t3awano@nodai.ac.jp |

庭園学会会員の勤務施設からのお知らせ |

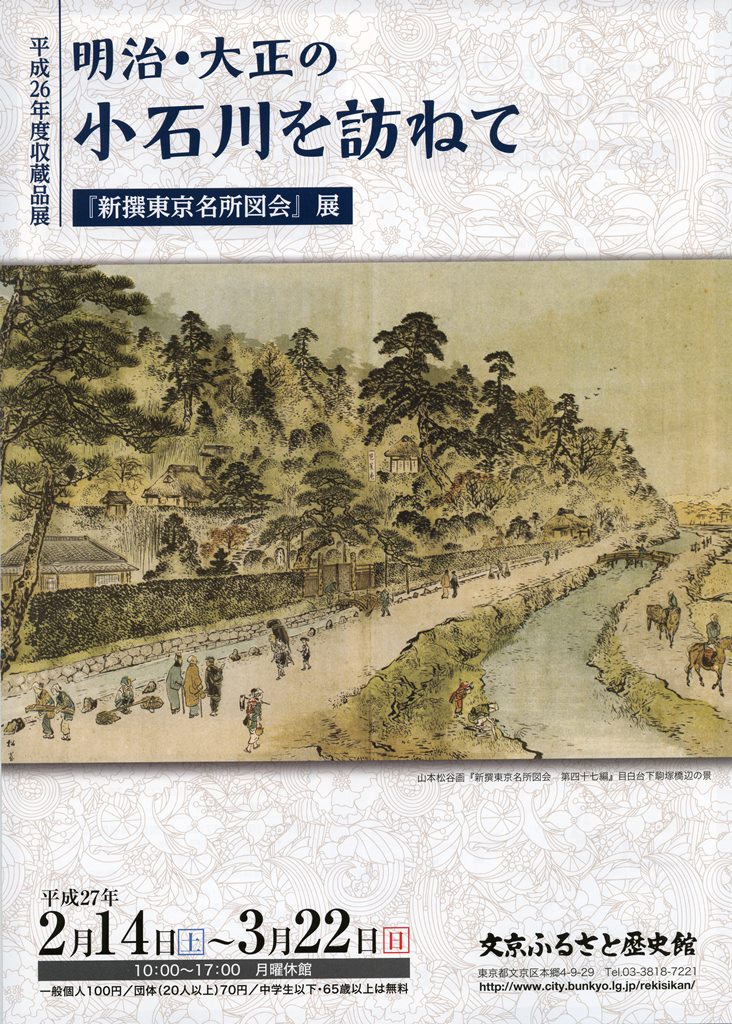

文京ふるさと歴史館では、来る2月14日(土)~3月22日(日)、明治~大正年間にかけての地誌や錦絵などの館蔵資料を中心として、『明治・大正の小石川を訪ねて―「新撰東京名所図会」展―』を開催いたします。

当館では平成18年度に、隣接する千代田区、新宿、両区の博物館施設との合同企画として、『水戸黄門邸を探る』を開催いたしました。この展示会の開催後に収集した、小石川後楽園を始めとする文京区内の文化財庭園に関わる絵画資料や写真資料中から、今回の展示会では、旧・小石川区に該当する地域の、小石川後楽園や小石川植物園などに関わる資料を紹介します。

この中で特に、明治39・40年(1906)に発行された『新撰東京名所図会 小石川区之部』に焦点をあてた展示構成となっています。『新撰東京名所図会』とは、明治29年(1896)から同44年にかけて、東陽堂から発行された雑誌『風俗画報』の臨時増刊として刊行された、今日風に言うビジュアル系の雑誌です。東京の名所などをそれぞれの町ごとに紹介したもので、文章のみならず、多くの挿絵や写真が掲載されています。

また名所旧跡に限らず、まちなみなどについても紹介されており、今日程に写真技術の普及していなかった当時の東京を知る地誌資料としても貴重なものです。

『新撰東京名所図会』に紹介された事柄に関連する資料や、当時の小石川区の様子がわかる資料を展示します。

水戸徳川家の屋敷内庭園「後楽園」の名残りである特別史跡・特別名勝小石川後楽園。この庭園は、かつては陸軍の兵器工場(砲兵工廠)の敷地内にあり、山県有朋の肝煎りで特別に保護され、陸軍の管理下にあった時は、現在の様に一般公開はされていませんでした。 当時の後楽園は、工廠長官に許可がないと入園ができませんでした。日本赤十字社では、明治39年に入園の許可を得て「参観証」を作成し、総会に参加した社員に配布しました。大変貴重な、この参観証なども展示します。

博物館の展示資料から、現在とは違う明治、大正の小石川区を訪ねてみてはいかがでしょうか。折りしも、小石川後楽園は梅が見頃の季節です。また東京都の旧跡から、国指定文化財に変更されて間もない小石川植物園も、一見の価値ありです。

どうぞ、ご来館下さい。

(文責:文京ふるさと歴史館 加藤)

|

|

|

|

予告 平成26年度 日本庭園学会関西大会 |

関西支部では、以下の日程と会場で研究会を開催することになりました。

今回は、実務者による文化財庭園の修理の報告が行われます。

皆様、ふるってご参加くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

日時:平成26年9月28日(日)

13:30-16:00

会場:京都造形芸術大学歴史遺産学科研究室(人間館A棟4階 エレベータ左向かい)

(住所:京都市左京区北白川瓜生山2−116)

スケジュール:

13:00 受付開始

13:20 開会挨拶 関西支部長 仲隆裕(京都造形芸術大学)

《研究報告》

13:30 「京都市登録名勝 都ホテル葵殿庭園の定期修理」 阪上富男(植彌加藤造園株式会社)

14:00 「京都市指定名勝 遺香庵庭園の地割の修理」 吉野裕仁(樋口造園株式会社)

14:30 「京都市指定名勝 西翁院庭園の定期修理」山田耕三(花豊造園株式会社)

15:00 討議 司会:今江秀史(京都市文化財保護課)

16:00 閉会

|

予告 平成26年度 全国大会 |

新潟県における全国大会の初開催

平成26年6月21日(土)、22日(日)

|

|

平成 26 年度の全国大会の開催スケジュール及びシンポジウム等の概要が決定した

( 開催日時は、平成 26 年 6 月 21 日 ( 土 )、22 日 ( 日 )の 2 日間。1 日目は、研究発表会ならびに現地検討会を予定している。2 日目は、県下の近現代における邸宅の庭において現地検討会が行われた後、「自然主義風景式庭園の潮流と旧齋藤家別邸庭園」と題してシンポジウムを開催するシンポジウムの表題にある旧齋藤家別邸は、新潟市中心市街地に位置し、2 代目松本幾次郎と弟の亀吉が大正6 年 (1917) から約 4 年間を要し作庭した、砂丘列を活かした雄大な庭園がある。市民運動で「個の庭」から「公の庭」となった庭園は、季節感をベースに陰影のある奥山の風景や野辺の明るさを基調とした誰にでも分かる美しい自然が表現されている。これらは近代数寄者らの影響を受けつつ 2 代目幾次郎と亀吉が生み出した自然主義的な作風と言える。このような作風は「雑木の庭」の創始者・飯田十基や小形研三らに引き継がれていった飯田十基(1890 ~ 1977)は、2 代目幾次郎や岩本勝 五郎に師事し、2 代目幾次郎の下で渋沢栄一邸、阪谷芳郎邸、岩本の下では山縣有朋の邸宅である椿山荘、古稀、庵などを手掛けた。大正 7 年(1918)に独立した飯田は武蔵野の雑木林を取り入れた数寄屋の庭を数多くつくり、自然主義風景式庭園の潮流を大きく発展させた。その弟子小形研三(1912 ~ 1988)は、昭和時代に「雑木の庭」を庶民の庭として定着させ、さらに雑木を公共造園に組み入れて全国的に普及させた。旧齋藤家別邸庭園に見られる自然主義風景式庭園の潮流は、現代の庭園スタイル「雑木の庭」を誕生させる先駆けとなった。旧齋藤家別邸を主題にこれら近代の庭園事情とその潮流について多くの参加者と議論し見識を深めたい。さらに庭園を核としたまちづくりの視点においても、この庭園を事例に関係者と議論を深めていきたい、会場は、1 日目がホテルイタリア軒と旧齋藤家別邸 2 日目は伊藤家庭園、清水園、石泉荘庭園とホテルイタリア軒を予定している。

|

全国大会 スケジュール(予定) |

■平成 26 年 6 月 21 日(土)、22 日(日)

大会・シンポジウム

ホテルイタリア軒(新潟市中央区西堀通七番町研究会・研究発表会)

新潟市旧齋藤家別邸、北方文化博物館新潟分館

▼1日目 平成26年6月21日(土)

9:30 受付開始(ホテルイタリア軒3階サンマルコ)

10:00 開会

10:20 総会・学会賞受賞者講演

13:00 研究発表会

16:30 旧齋藤家別邸、旧清水常作別邸(北方文化博物館新潟分館)見学

17:00 まち遺産の会による花街まち歩き(希望者)

18:30 情報交換会 (レセプション)於 ホテルイタリア軒5階春日

▼2日目 平成26年6月22日(日)

現地見学会

8:15 見学会受付(ホテルイタリア軒ロビー集合)

8:30 現地検討会開始(ホテルイタリア軒出発、バス移動)

9:30 清水園見学、徒歩にて石泉荘庭園に移動

11:00 石泉荘庭園出発

11:50 伊藤家庭園(北方文化博物館)見学

12:40 北方文化博物館出発(復路、バス内にて昼食(お弁当付))

13:00 ホテルイタリア軒到着 シンポジウム受付

16:30 終了予定

■見学先概要

伊藤家庭園 (新潟市江南区沢海)

伊藤家は 250 年以上続く旧家で、大正 13 年には 1,300町歩を所有する日本を代表する豪農となった。

庭園は田中泰阿弥によって改修され、鉄製の置き灯篭(天正元年、与次郎作 ) や小町灯籠(推定鎌倉期)などの名品がある。庭内の茶室は 5 つで全て田中泰阿弥の設計。1953 年から約 5 年の歳月をかけて作り上げた新潟を代表する庭園。

旧新発田藩主溝口家下屋敷庭園(清水園)

(新発田市大栄町)

庭園は、池泉回遊式で、日本中の美しい自然や名勝を 集めて理想世界を演出したもの。庭園内には桐庵、夕佳亭、翠涛庵、同仁斎、松月亭などの茶室があり、全て田~ 中泰阿弥の作。庭園はもともと 4 代溝口重雄 (1632~1708)によるもので、1953 年から 56 年にかけて田中泰阿弥がこれを改修し、1972 年に完成している。庭園は2003 年に国指定名勝に指定されている。

石泉荘庭園(旧石崎氏庭園)(新発田市諏訪町)

明治時代に料亭「花菱亭」として建てられた建物のうち、茶室(1895)と離れ座敷(1905)は 2007 年に国登録有形文化財となった。庭園は約 1,500 坪で、庭園のほぼ中央を川幅約 4m の新発田川が流れ、明治初期の料亭の風情を残す。 |

■会 費

◆1日目

学会員(一般):2,000 円 非会員:3,000 円

※学生は、会員の場合 1,000 円、非会員の場合は 2,000 円とします。

情報交換会(6/21):5,000円

◆2日目

学会員(一般):3,000 円 非会員:4,000 円

お弁当代:1,000円 入館料3か所:1,900円(学生割引なし)

■参加申し込み

平成26年6月8日(日)

※総会、情報交換会、見学会への出席・参加は、6月12日(木)までに、日本庭園学会事務局までお申込み

ください。

■問い合わせ・参加申し込み

〒156-8502 東京都世田谷区桜丘1-1-1

東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科

全国大会運営委員 粟野 隆

電話:03-5477-2428 FAX:03-5477-2625

Eメール:t3awano@nodai.ac.jp

■宿泊先のご案内

企画委員会(全国大会運営小委員会)では、平成26年度全国大会を新潟県新潟市で開催するにあたり、遠方からの参加者に対して、以下の宿泊先(五十音順)をご案内します。予約、手続きに当たっては日本庭園学会の全国大会で宿泊希望とお伝えください。記載内容は参考ですので、詳細は各宿泊所へ直接ご確認ください。また、宿泊に関するすべての事項は、各自の責任の元でお願いします。宿泊所に直接ご連絡いただく事とし、事務局への連絡はさけていただきますよう願います。

1、アパホテル新潟古町 特別価格

料金:6/20 素泊まり 一泊4,500円(税込)

6/21 素泊まり 一泊6,000円(税込)

朝食代:1,100~1,200円前後(目安)

連絡先:新潟県新潟市中央区東堀通6番町1037番1

TEL:025-229-2211 FAX:025-229-2212

E-mail:ahnifuru@apa.co.jp

URL:http://www.apahotel.com/hotel/kousinetsu/03_niigata-furumachi/

担当:支配人 真子祐吉

2、ホテルイタリア軒 特別価格

料金:6/20 素泊まり 一泊5,400円(税・サービス料込)

6/21 素泊まり 一泊7,000円(税・サービス料込)

連絡先:新潟市中央区西堀通七番町1574

TEL:025-224-5111 FAX:025-224-7679

担当:五十嵐慶次郎

3、ホテルオークラ新潟

料金:6/20-22 素泊まり 一泊8,000円(税・サービス料込)

朝食付き 一泊9,500円(税・サービス料込)

連絡先:新潟市中央区川端町6-53

TEL:0120-100-120(宿泊者専用フリーダイヤル)、025-224-6111

FAX:025-224-7076

E-mail:info@okura-niigata.com

担当:セールス 佐久間

|

研究発表の募集 |

|

平成 26年度の研究発表会で発表を希望する方は、下記の要領にしたがうこと。発表時間は、ひとりあたり30分とし、発表25分、質疑応答5分を予定している ( 変更する場合もある)。また、発表にはPCプロジェクターの使用が可能である。

発表申込み、発表要旨提出期限

平成26年4月12日

◆申込み方法

発表者氏名・所属・題名・連絡先を明記し、発表概要(200字程度)を添付のうえ下記の「発表申込先」まで送付すること。原則的にはEメールとするが、郵送もしくはFAXでもかまわない。

発表要旨提提出期限

平成26年5月16日(金)(本文版下原稿の郵送期限)

Eメールでの送付の場合は、同日17:00までとする

◆執筆要領

全発表者分を研究発表要旨集として印刷し、当日参加者に配布する。原稿はそのまま要旨集の版下とする。そのため、ワープロを使用しての作成すること。分量は、A4判で2ページもしくは4ページ、6ページとする(奇数ページでの原稿は、受け付けないので注意すること)。

1ページあたりの文字数及びページレイアウトは、学会誌の論文の書式に準じ、横書き2段組、1段あたり25字40行となっている。なお、書式はホームページからダウンロードが可能となっている(研究発表要旨書式:PDF/Microsoft Word)。申し込みと資料提出の締め切り日は厳守のこと。

◆発表の申込み先・本文版下原稿の提出先

〒156-8502 東京都世田谷区桜丘1-1-1

東京農業大学 地域環境科学部 造園科学科

全国大会運営委員 粟野 隆

電話:03-5477-2428 FAX:03-5477-2625

Eメール:t3awano@nodai.ac.jp

|